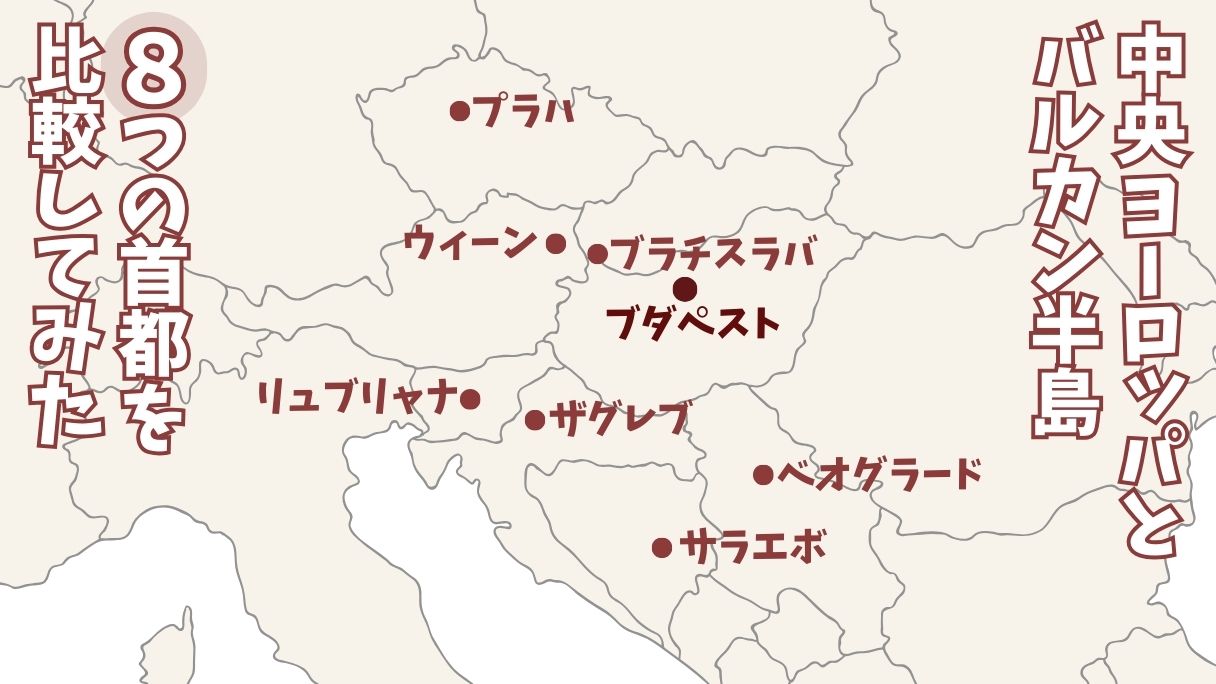

世界遺産に登録され「ドナウの真珠」とも呼ばれる美しい街ブダペスト。

今日見られるドナウ川沿いの壮麗な景観や建物は、オスマン帝国支配が終わった18世紀以降に再建が始まり、19世紀後半には【ヨーロッパ的な壮麗さとハンガリー独自の文化が融合】した気品ある街並みが完成しました。

でも、そのはるか昔、この地にはローマ軍が駐屯していた時代や、中世の城壁に囲まれた時代があり、現代の華やかさとは異なる「もうひとつの顔」が存在していました。

今回の記事では、ローマ時代の属州都市アクインクムの遺跡から、中世ハンガリー王国時代の城壁や修道院跡まで、時代を超えて受け継がれてきたブダペストの歴史スポットをご紹介します。

無料で見学できる場所も多いので、歴史好きはもちろん、街歩きや遺跡探索が好きな方にもおすすめの内容です。

今のブダペストとはまた異なる、古の魅力が残る風景をお楽しみください🎉

ちなみに、現在の「ブダペスト」になったのは1873年で、それまでは「ブダ(Buda)」「ペスト(Pest)」「オーブダ(Óbuda)」の3つの町が別々に存在していました。

本記事では、現在の市域に残る遺跡を中心にご紹介しています。

【地球の歩き方 ハンガリー 2026-2027】

待望の一冊、「地球の歩き方 ハンガリー」最新版(2026〜2027年版)がついに登場!

ブダペストをはじめ、温泉やワイン産地、地方都市まで、ハンガリーの魅力を幅広くカバーしています。

このブログと合わせて、「地球の歩き方 ハンガリー」も旅の準備にご活用ください。

本宮愛栞(もとみや あいか)

旧名「りり」でブログを書いてきました。

🇭🇺 ブダペスト在住20年。ハンガリー情報を中心に、旅先の情報も発信中。

🎒 世界50カ国以上を訪問。インドや暖かい国が大好きで、中欧周辺にも愛着あり。

🍀 ブダペストを拠点に、旅と暮らしを行き来するボヘミアンな生活を送っています。

「これ、誰かの役に立つかも」と思ったことや、「旅人の視点で見るハンガリーの情報」をブログで発信しています。

お問い合わせはお気軽にどうぞ。

ローマ時代の遺構(アクインクム)

現在のブダペスト北部、オーブダ(Óbuda)一帯には、紀元1〜4世紀にかけてローマ帝国の属州都市「アクインクム(Aquincum)」が栄えていました。

最盛期には2万人以上が暮らし、ローマ帝国パンノニア属州北端の国境防衛拠点として、重要な役割を果たしていました。

約6,000人規模の軍団が駐屯し、軍事用円形闘技場や水道橋、浴場などのインフラが整備された完全なローマ都市として発展。

2世紀末には属州の州都となり、軍事・行政・経済・文化が集まる北部最大の拠点となりました。

現在でもオーブダ周辺では、街歩きの中でローマ時代の遺跡に出会うことができます。

アクインクム博物館と考古学公園

ローマ時代の遺跡好きなら、ブダペスト北部の「アクインクム博物館と考古学公園」がおすすめです。

古代都市アクインクムの遺構と出土品を通じて、約2,000年前の暮らしを体感できます。

ブダペストの中心部からは、バスなどを利用して30〜40分の距離です。

博物館内では、色鮮やかなモザイク床、精巧な彫刻、陶器、貨幣、武具などが展示され、ローマ人の高度な技術や芸術センスを間近に感じられます。

屋外の考古学エリアには、当時の通りや住宅跡、浴場、下水道などの基礎構造が残っており、まるで古代都市を歩いているような感覚になるかもしれません。

博物館前の通りには、ローマ時代の水道橋の一部が原寸大で再現され、インフラ技術の高さを実感できるスポットも。

センテンドレ行きの郊外列車(HÉV)からもこの水道橋が見えるため、利用予定の方は窓からの景色にご注目ください。

| アクインクム博物館の情報 | |

|---|---|

| 住所 | Budapest, Szentendrei út 135, 1031 |

| アクセス | 地下鉄3号線Göncz Árpád városközpontから34番か106番バスで8駅(約10分)、Záhony utca停留所から徒歩1分 |

| 公式ホームページ | https://www.aquincum.hu/en/ |

| 見学のポイント | 定休日は月曜日 営業時間は公式ページをご確認ください |

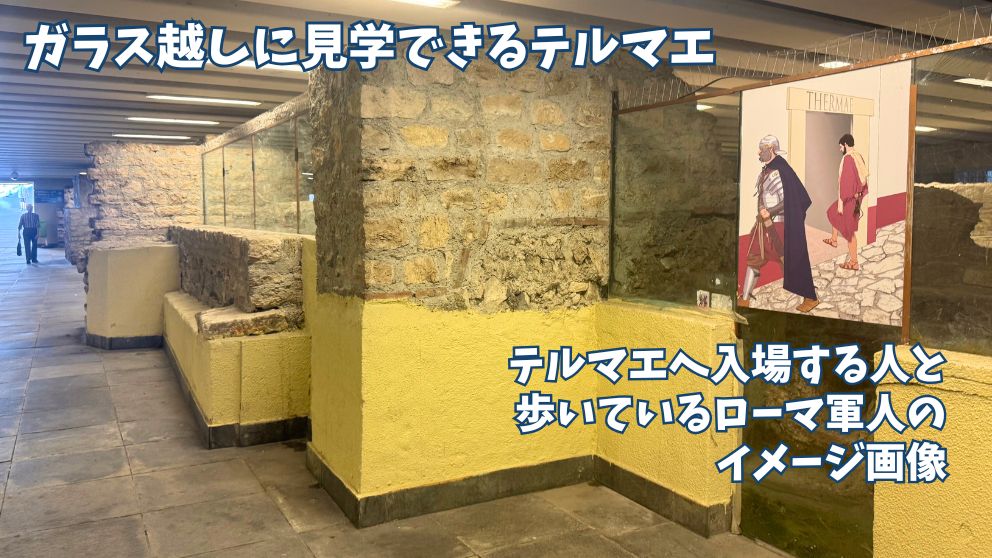

フローリアン広場の浴場跡と柱跡

社会主義時代に建てられた集合住宅が並ぶフローリアン広場。

その歩行者用地下道には、ローマ時代の軍用公衆浴場がひっそりと残っています。

2世紀に建てられ、戦乱で壊れたあと268年に再建。当時は「テルマエ・マイオレス」と呼ばれていました

浴場は約120×140メートルの広さがあり、冷水・ぬる湯・温水の各浴槽、円形サウナ、脱衣室、運動用ホールを備え、床下暖房や水道管、排水設備も整っていたそうです。

フローリアン広場では公共建物跡も見られます。

ここはかつてアクインクム軍事キャンプの一角と思われる場所で、当時の建物や柱列の基礎が今も芝生の中に点在しています。

ローマ時代の遺跡と、社会主義時代の団地が同じ景色に並ぶ、不思議なコントラストをお楽しみください。

| フローリアン広場の遺跡 | |

|---|---|

| 住所 | Budapest, Flórián tér, 1033 |

| アクセス | ・Deák Ferenc tér駅から9番バスで13駅(約23分) ・アクインクム博物館から34番バスなどで4駅(約6分) |

| 見学のポイント | ・見学は無料です ・柱の並んでいる広場は、高架橋の南東のフローリアン広場にあります ・地下歩道を北側に進んだ高架下でも、公衆浴場の遺構がみられます |

軍事用円形闘技場跡

フローリアン広場からさらに南へ進むと、町の中に突然「軍事用円形闘技場(Military Amphitheatre)」が現れます。

ローマ兵士たちが日常的に訓練を行っていた場でありながら、模擬剣闘や式典、公開イベントなども開かれていた多目的アリーナです。

建設は2世紀半ば、約90m×66mの完全な楕円形で、推定収容人数は1万人から1万2千人ほど。

アリーナ部分の面積だけなら、ローマのコロッセオより広いと言われています。

柵で囲まれていますが、いくつかの出入口から自由に出入り可能。

私たちが訪れた時は、地元の人が犬の散歩をしていました。

外周の高さは約12メートルと堂々たる姿。アリーナを囲む内壁も約4メートルあり、猛獣が逃げ出さない構造になっています。

実は、この円形闘技場の一角には、ハンガリーで人気のゲリラ彫刻家コロドコの作品が隠れています。

タイトルはラテン語で「In Vino Veritas(ワインの中に真実=お酒を飲むと本音を語る)」。

兜をかぶった兵士がワインボトルを片手に座り込み、すっかり酔いの世界に浸っているユーモラスな姿が描かれています。

厳格な軍事遺跡のすぐそばで、こんなにゆるいローマ兵と出会えるのは、この場所ならでは。歴史の重みと現代アートの遊び心が同じ景色に収まる、思わず笑顔になるスポットです。

ブダペストにはコロドコのミニ彫刻が至るところに隠れています。気になった方は、こちらの記事も要チェック!

| 軍事用円形闘技場の情報 | |

|---|---|

| 住所 | Budapest, Bécsi út 85, 1036 |

| アクセス | ・Deák Ferenc tér駅から9番バスで10駅(約16分) ・フローリアン広場から9番バスで2駅(約3分)、もしくは徒歩15分 |

| 見学のポイント | ・地元の人が散歩をしていたりして、自由に出入りできます(2025年8月現在) ・コロドコのミニ彫刻は、闘技場の南西の位置にあります。Google Mapsの表示位置を参考にしてください ・念の為、明るい時間の訪問をおすすめします |

ハンガリー建国期(896〜1000年)

※ブダペストの遺跡紹介はありません

ローマ帝国の最前線都市アクインクムは、4世紀後半に衰退して、5世紀以降はフン族やアヴァール人などがこの地を支配し暮らしていました。

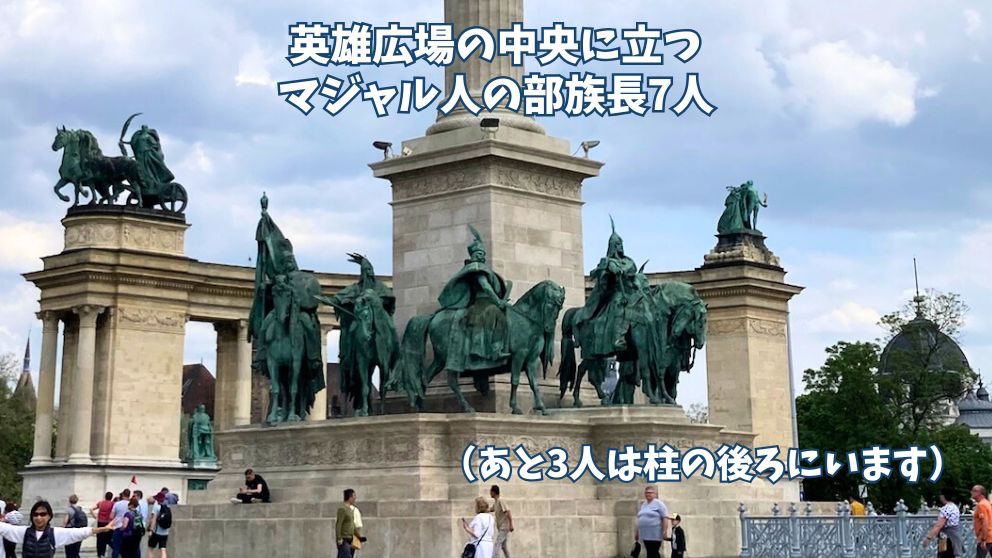

ハンガリーにマジャル人(ハンガリー人の祖先)がやってきたのは896年ごろ。

族長アールパードと6人の部族長がこの地を征服し、これがハンガリー建国の始まりとなります。

1000年には、アールパード家の一員であるゲーザ大公の子・イシュトヴァーンがエステルゴムで戴冠し、初代国王となります。

これによりハンガリーは正式にキリスト教王国として歩みを始めます。

当時のブダペスト地域(ブダ、ペスト、オーブダ)はまだ地方的な集落で、この時期にブダペストに残る明確な遺跡はほとんどありません。

この時代のハンガリーの主要な拠点は以下の通りでした。

ブダペストから日帰りでも行ける距離にあるので、気になる方はお出かけになってみてください。

- 政治と宗教の中心だった エステルゴム(戴冠の地)

- 戴冠後の王や王妃が埋葬された セーケシュフェヘールヴァール

- 996年創建の、ハンガリー最古の修道院 パンノンハルマ(宗教・教育の拠点)

ブダペストから日帰りでも行ける、パンノンハルマやエステルゴムの観光に関する情報はこちらです。セーケシュフェヘールヴァールのボリ城も素敵です。

中世ハンガリー王国の遺構(11〜15世紀)

中世のマルギット島は“修道院の島”とも呼べる場所で、ドミニコ会をはじめ複数の修道院が建ち並んでいました

中世のハンガリー王国は、キリスト教王国として制度や都市が整い、ドナウ沿いに重要な拠点が築かれた時代です。

1241年のモンゴル襲来で国土は壊滅的打撃を受けますが、ハンガリー王ベーラ4世が石造の城や城壁都市を各地に築き、ブダは政治と防衛の中枢へ、対岸のペストは商業都市として発展しました。

15世紀には「正義王」マーチャーシュ1世が領土を拡大し、ルネサンス文化を取り入れて学問と芸術を発展させるなど、中世ハンガリー王国の最盛期を築きました。

のちのオスマン支配や戦火で多くの建造物は失われましたが、ブダ城の城壁や教会の石積み、マルギット島の修道院跡、ペストの城壁跡など、いくつかの場所で中世の面影を知ることができます。

ブダ城(王宮の丘)に残る中世の建築遺構

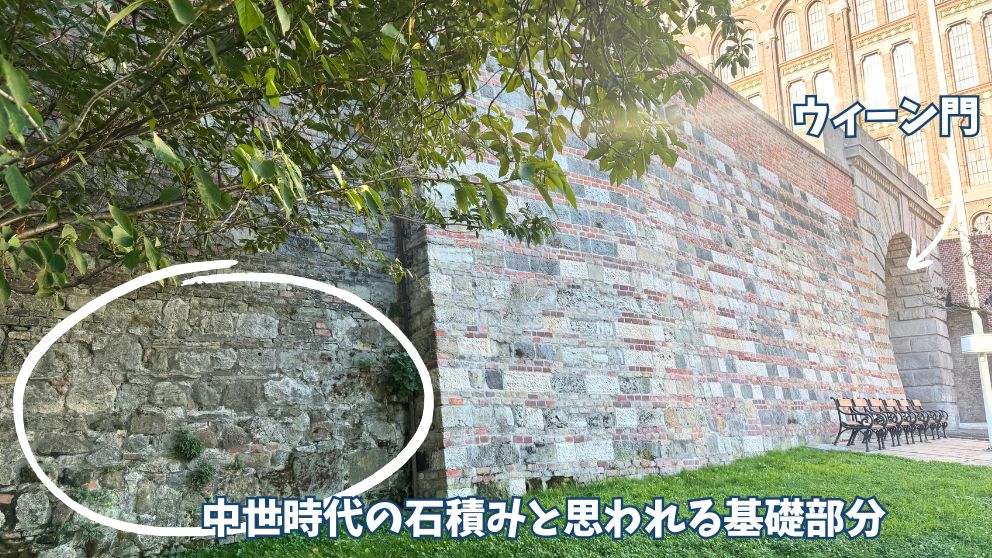

一部、中世時代のものと思われる基礎部分が見受けられます

13世紀以降、丘の上に築かれたブダの町は、ハンガリー王国の政治と防衛の要として発展しました。

1241年のモンゴル襲来を機に、国王ベーラ4世が防衛を強化。

ブダ城の建設を進め、王の居住地がこの地へと移り、政治の中心となりました。

現在残る中世の遺構はわずかですが、城壁の一部や当時の基礎石など、よく目を凝らせばその痕跡を見つけることができます。

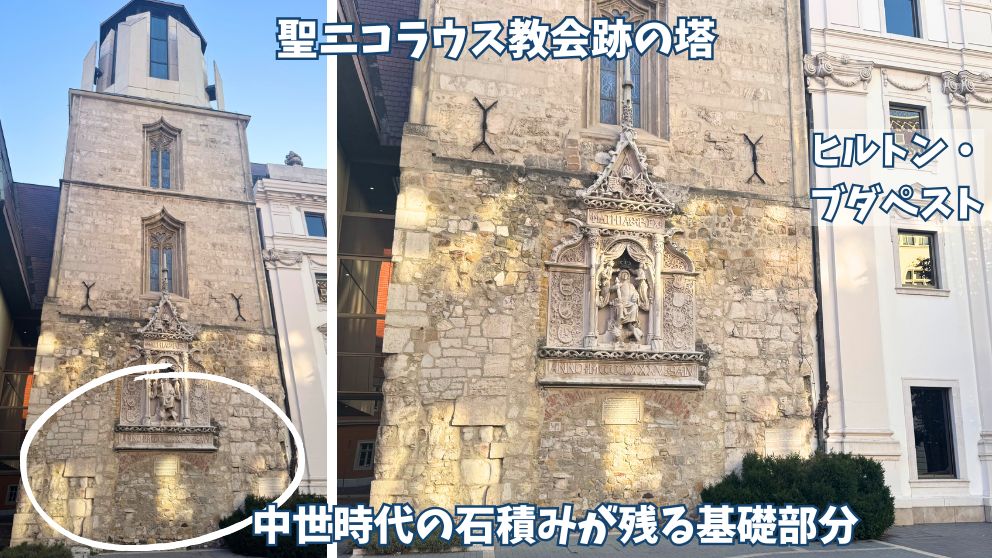

マーチャーシュ教会の近く、ヒルトン・ブダペストの隣に立つのが聖ニコラウス教会跡の塔です。

中世、この場所にはドミニコ会修道院と付属教会があり、ブダの城下町で重要な宗教拠点のひとつでした。

塔の基礎部分には、中世当時の石積みが今も残っています。

オスマン帝国は、占領した都市の教会の塔をミナレット(礼拝の呼びかけを行う塔)として利用することがありました。

そのため、建物の大部分が破壊されても、塔だけが残る例があります。

ウィーン門から歩いて数分の場所にあるマグダラの聖マリア教会跡も、同じように塔が残っています。

塔の下部には13世紀創建時の石積みがあり、その上部や窓まわりには15世紀(マーチャーシュ王時代)の改修跡も見られます。

有名な漁夫の砦だけでなく、歴史を感じながら塔に上ってみたい人におすすめです

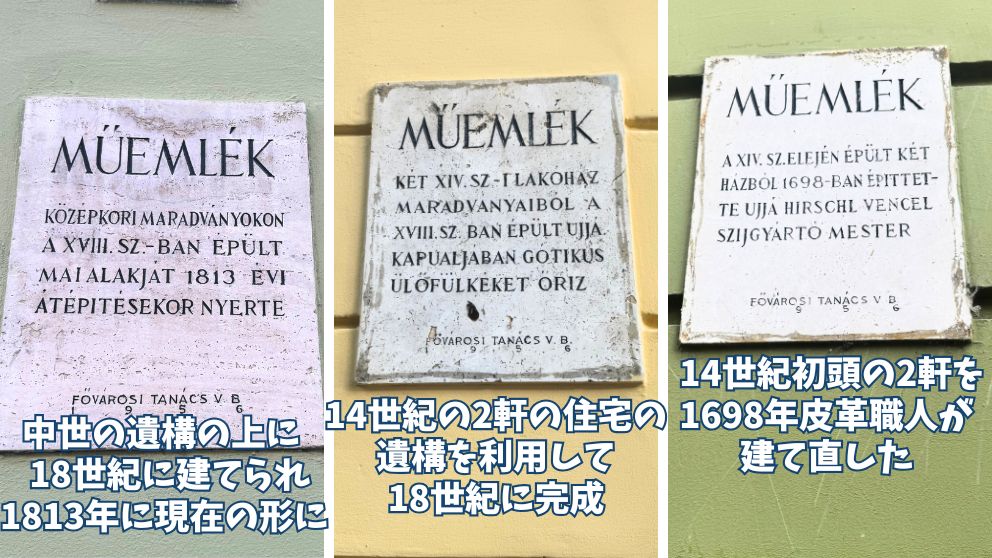

現在の王宮の丘には、国の文化財に指定された建物が並び、その多くは近世に再建されたものです。

実はこれらの多くは、中世の遺構を基礎や壁に再利用しており、その旨は文化財の標識にも記されています。

王宮の丘を散策するときは、スマホの翻訳機などで標識を訳してみると、それぞれの建物の歴史が少し見えてきて面白いですよ。

表面からは分かりにくくても、ブダの町は今も中世の土台に支えられています!

ブダ城の散策に便利な情報を詰め込みました。お出かけ前にぜひご覧ください!

| ブダ城(王宮の丘)の情報 | |

|---|---|

| 住所 | ・ウィーン門:Budapest, Bécsikapu tér, 1014 ・聖ニコラウス教会の塔:Budapest, Hess András tér 5, 1014 ・マグダラの聖マリア教会の塔:Budapest, Kapisztrán tér 6, 1014 |

| アクセス | Széll Kálmán tér駅から16番系統のバスで2〜4駅 |

| 見学のポイント | ・ウィーン門からマーチャーシュ教会にかけての一帯(ブダ城の北側)で、文化財の標識の付いた建物が多くみられます ・マグダラの聖マリア教会の塔に有料でのぼれます (2025年8月現在1,500フォリント、基本的に休みはなしだが祝日は要確認) |

マルギット島の修道院跡(聖マルギットゆかり)

ブダに城壁を築いたハンガリー王ベーラ4世の王女マルギットは、現在のマルギット島(当時の呼び名は「うさぎ島」)で修道院生活を送りました。

父ベーラ4世が「モンゴル軍から国を守れたなら、子を神に捧げる」という誓いを立てており、マルギットは幼くして修道女となりました。

彼女は父が島に建てたドミニコ会修道院で一生を過ごし、後にカトリック教会によって聖人に列せられました。

マルギット島には、1250年代中頃に創設されたドミニコ会修道院跡と付属教会の基礎、回廊、修道女たちが暮らしていた居住区の石積みが広がっており、自由に散策・見学できます。

修道院跡は木陰と芝生に囲まれた静かな場所で、神秘的な雰囲気が漂います。

修道院は約300年間活動を続けましたが、オスマン帝国の占領下で宗教施設としての役割を失い、その後は長く廃墟のまま放置されました。

19世紀になると発掘と保存が進められ、現在は遺跡として整備され、訪れる人々に当時の面影を伝えています。

聖マルギットの遺骨は、オスマン帝国の占領やその後の戦乱で所在がわからなくなっていますが、彼女の墓跡には石碑が置かれ、今も多くの人々が訪れています。

マルギット島の情報はこちらにまとめてあります。広さのある島なので、お出かけ前にぜひご一読ください。

| マルギット島の修道院跡の情報 | |

|---|---|

| 住所 | Budapest, Margit-sziget, 1138 |

| アクセス | 西駅(Nyugati pályaudvar)から26番バスで Palatinus fürdő停留所まで5駅(約8分)、下車後徒歩5分 |

| 見学のポイント | ・見学は無料です ・Palatinus fürdő停留所の南側徒歩4分の場所に、フランシスコ会修道院跡があります。こちらは中世に創建された後、近代にはホテルやスパとして利用された経緯があり、残っている遺構は19世紀以降の利用も反映しています |

ペスト市街に残る中世城壁跡

丘のブダが王権と城塞、マルギット島が静かな祈りの場なら、平地の「ペスト」は商人と職人の町。

モンゴル襲来後に築かれた城壁は、マーチャーシュ王の時代の15世紀後半に本格的に整えられ、Bástya utca(バーシュチャ通り)にその長い一角が残っています。

「バーシュチャ(Bástya)」はハンガリー語で「砦」を意味し、かつてこの一帯にペストの城壁が築かれていたことを物語る地名です。

ペスト防衛のために築かれた城壁の遺構は、高さ約8.5メートル、厚さはおよそ2メートルあり、長さは約40〜50メートルにわたって残っています。

住宅に囲まれたこの場所は「Bástya Park(砦公園)」として2022年に整備されました。

ガラス柵付きの歩道は、中世の城壁の上端に近い高さに設けられています。

かつて見張り役が立っていた視線の高さから住宅街を見渡せるので、ちょっとしたタイムトリップ気分を味わえるかも…!?

小さな公園もあるので、家族旅行をしているみなさんにもおすすめです。(公園は平日の午前中は地元の幼稚園児専用になっているので、午後におでかけください。)

観光名所として大々的に紹介されることは少ないですが、中央市場から歩いて2〜3分の距離なので、興味のある方は足を伸ばしてみてはどうでしょうか。

| Bástya Park(砦公園)の情報 | |

|---|---|

| 住所 | Budapest, Bástya u. 3, 1056 |

| アクセス | 中央市場から徒歩2分 |

| 見学のポイント | ・早朝と夜は公園の鍵がかかっていて入場できませんが、柵の外から城壁は見えます ・鍵が開いているのは朝8時から夕方まで(季節により異なります) ・遊具のある公園部分は、午前中は地元の幼稚園児が利用するため入れませんが、ガラス柵付きの歩道部分などは自由に出入りできます |

【まとめ】ブダペストで出会えるローマ時代〜中世の遺構

ブダペストというと19世紀の華やかな街並みが注目されがちですが、同じ市内でローマ帝国の属州都市アクインクムの遺構から、中世ハンガリー王国の城壁・修道院といった、長い歴史の痕跡が眠っています。

今回の記事でご紹介したスポットは、無料で見学できる場所が多いのも魅力です。

オーブダは町の中心から30〜40分程度かかりますが、ローマ時代の雰囲気を味わいたい方には一見の価値あり。

マルギット島やペストの城壁跡は、市内観光の合間に比較的足を伸ばしやすいのも魅力です。

19世紀の華やかなブダペストとあわせて、ローマや中世の痕跡を訪ねれば、街の見え方がより立体的に広がっていくはず。

気になるスポットがあれば、ぜひ市内観光プランに組み込んでみてください。

ローマ時代から中世を経て、ブダペストは16世紀半ばからオスマン帝国の支配下に入りました。

こちらの記事では、その時代の名残として今も訪れることができる霊廟や温泉をご紹介しています。

近代以降はユダヤ人社会が大きな役割を果たしました。シナゴーグや記念碑が残るユダヤ人街の散策についてはこちらの記事で紹介しています。